周公之礼,法道自然

我一直觉得中国社会,在民国以前,应该一直都算是“礼法”社会。有“刑始于兵”、“礼源于祭”的说法。

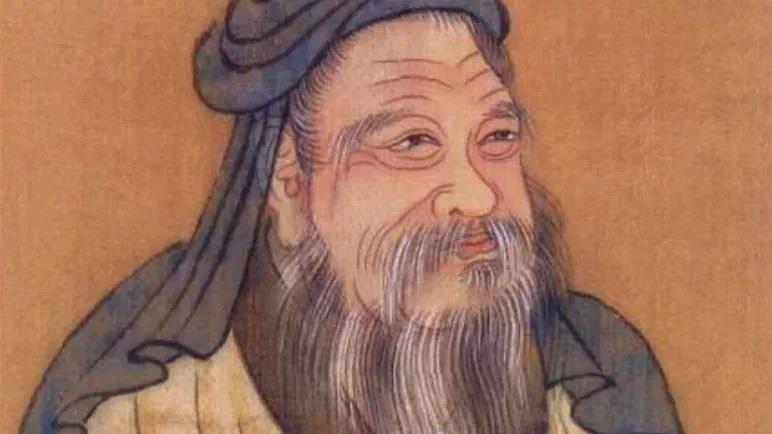

礼的发展在周朝达到成熟。西周姬旦著有《周礼》。姬旦就是我们大家所熟悉的“周公”,是周文王姬昌第四个儿子。

据传,西周初期,男女关系比较混乱,婚俗也不成章法。为明德新民,周公就定了一套形制规则,让人们遵守。这就是“周公之礼”。

周公之礼具体来说应该算是一套婚恋礼仪。它包含七个部分。即纳采、问名、纳吉、纳征、请期、亲迎、敦伦。

一、纳采

是婚礼的第一个仪式。用现在的话说就是“提亲”。众所周知,古时婚姻不像现在这样恋爱自由,婚姻自由。那时候男人要娶亲,首先是家长有了这个意向,再通过第三人,也就是媒人去女方家先探下口风。

媒人自然不能空手去,按《仪礼·士昏礼》所载:“昏礼,下达纳采。用雁。”,意思是用“大雁”做为礼物。

为什么用雁而不是用别的呢?有种说法是因为雁具备了四个特征:其一,雁为侯鸟,来去有期。可意指双方都到了男婚女嫁的年龄;其二,雁性随阳,宜时而迁。简单理解就是跟着太阳走,秋南春北,暗合阴阳流转,夫唱妇随;其三,雁飞成阵,规矩有序。类如长幼尊卑的家庭秩序。其四,雁志忠贞,不易其伴。这一点倒是有宋金时期的著名文人元好问的《雁丘词》可以佐证:“问世间,情是何物,直教生死相许?天南地北双飞客,老翅几回寒暑。欢乐趣,离别苦,就中更有痴儿女。君应有语:渺万里层云,千山暮雪,只影向谁去?……”,说的就是一只雁被猎杀,另一只不肯独活,投地而死,以殉其志的。

以雁作礼,七礼五有之(以下尚有“问名、纳吉、请期、亲迎”诸礼还拿这个当礼物)。可能那时候大雁比较多,猎雁还是比较容易吧。若换成是现在,怕是由于这个雁的问题,婚倒还结不成了。不过据说后来大多是用大鹅等禽类代替了。而且,现在有些地方,都还留有这样的习俗。

二、问名

就是要问取女方的姓名和生辰。一来是男方要用这个来占卜一下婚配吉凶,二来也为了弄清女方的嫡庶关系。

二、纳吉

就是占卜。看看八字是否相合,属相是否相配。再把结果回馈给女方知晓。又合又配的进入下一个程序;如果有问题,又没破解的办法,那恐怕就要一拍两散了。

问名与纳吉的过程,类似于我们现在的“相亲”。

三、纳征

就是男方向女方送聘礼,有点类似于我们今天的订婚礼、彩礼(原来这东西,已经传了几千年了)。聘礼的多少,与男女双方的身份、地位、家境、当地风俗有关。

五、请期

彩礼送完,双方确定了准婚姻关系,就要准备成亲仪式了。请期就是择选吉日的过程。男方卜出几个吉日,再与女方家共同商量,最终确定完婚的日子。

六、亲迎

就是“迎亲”。新郎亲自前往女方家迎娶新娘的仪式。也有新郎在家等待,亲朋代为去迎接新娘的。而新娘这边,多半也会有“送亲”。一迎一送,完成婚姻大典。

七、敦伦:

人们常说婚姻六礼,少见七礼之说。事实上,现在人们口中的“周公之礼”,更多的还是指这最后一礼:敦伦。

所谓敦伦,即敦睦人伦。说得通俗点,就是“入洞房,行人事”。现代人可能对此羞于启齿,但在古代,却是一个不可或缺的礼节。

传说当年周公制礼之后,要向人们进行传授。这位先生还是采取的示范教学,其妻辅之。前六礼操作顺利,到了“敦伦”这一节,周公妻子不干了。这种事儿哪能当着别人的面儿进行呢?周公无奈,只得借用葫芦瓢当了教具,演示了一番男女俯仰的仪姿。

关于敦伦的解释,查了一下相关词典,感觉都不甚详尽。仅仅一个“房事”似乎也不大妥贴。拆解开来看,“敦”字有“勉励”和“亲密”两个意思比较适合作解;而“伦”字也有“人与人之间的道德关系”和“道理”两个意思适合作解。我个人觉得,这个“敦伦”有天道的意味。西方观点说“人权天赋”,我觉得不够全面。因为世界是对立统一的,既然有先天的权利,也应该有先天的义务。而说起这个“先天义务”,我想“敦伦”便是其中之一。否则造物主把人设计成雌雄异体就是画蛇添足,多此一举了。

《礼记》昏义又说“敬慎重正而后亲之,礼之大体,而所以成男女之别而立夫妇之义也。男女有别而后夫妇有义,夫妇有义而后父子有亲,父子有亲而后君臣有正。故曰:昏礼者,礼之本也”。从中也不难看出这一层意思。

天地混沌,盘古劈之。道家讲一生二二生三三生万物。周公之礼,从哲学意义上讲,是由二生三的过程。唯如此,生命方能得以生生不息。

此篇一。