吴永宁之死

26岁的吴永宁死了,从263米高的楼顶坠亡。

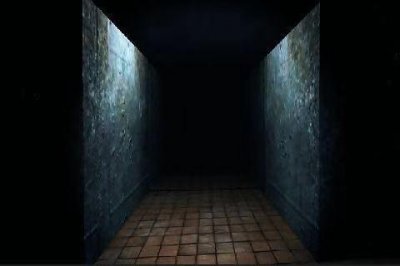

这应该是他脑海中并不陌生的画面,也许就出现在某一次午夜的噩梦中。

但噩梦哪怕再可怕,再漫长,也总有醒过来的一刻。而现实,短促,残酷,从62层楼顶坠到地面,也许不过10秒,生命就一闪而过,不给你任何翻盘的机会。

他亲自架设在一旁的摄像机,完整的记录了自己死亡前的最后片段:11月8日,在湖南长沙华远·华中心攀爬时,吴永宁双手扒在玻璃墙壁外檐,引体向上只做了两个,体力已明显不支。

他双脚贴着玻璃,试图发力往上攀爬,尝试了两次,没能成功。

他身旁没有同伴,也没有做任何安全措施。他将自己逼到了生命的角落。

挣扎了十几秒后,他失手坠落。

媒体开始描摹他的生命轨迹。

“从乡村走出,试图改变个人命运和家境的吴永宁,选择了一种极其危险的方式,通过征服高楼大厦来收获名利。”

在微博上,吴永宁称自己是国内极限高空运动挑战第一人,目标是无任何保护挑战全世界的高楼大厦,“胆子越来越大之后,我会做一些看起来‘作死’的动作。”

吴永宁的死,再次激起关于极限运动的争议:极限运动到底是勇敢还是作死?

这种争议其实从来就没有停歇过,就像极限运动也从来没有停止过。不断有人挑战失败,死亡,然后再争议。

反对的声音说,这是拿生命做赌注,这些人都以自己为中心,鲁莽、只追求刺激,死了也是活该。

理解的人说,极限运动就是如此,带有致命的诱惑。他们就是在挑战常规、打破束缚,做其他人做不到的事,这是人类冒险基因所决定的。

极限运动这些人,真的都是在玩命,作死,甚至找死吗?

事情也许没有这么简单。

有一点可以肯定,生命对每个人的意义不言而喻,没有人会轻易拿生命开玩笑。

世界翼装联盟主席伊罗·塞伯伦曾说:翼装飞行就是我所追求的快乐,即使付出生命也愿意。但这并不代表我不怕死、不珍爱生命。恰恰相反,在这个过程中我学会了更加尊重生命,知道生命的价值。

很显然,事故并不会阻挡极限运动者的热情。他们承认极限运动很危险,但并不认为自己是在找死。

昆士兰科技大学的心理学家Eric Brymer对极限运动员进行了十年的研究,他认为很多极限运动员并非冲动任性之人,他们不仅心思缜密、计划周详,而且他们也避免追求“像瘟疫一般的”快感。

他专门对有经验的极限运动爱好者进行研究后发现,没有证据证明参与者们都是不计后果的,或者有某种弗洛伊德死亡的愿望。相反,Brymer发现“老”极限运动员,即超过25岁的对运动的高度谨慎和风险度一样高。“这些人中很多都是非常聪明的,很有方法和组织性。”

他采访的运动员都不会一个人自发去一处悬崖上冒险,相反,在采取任何行动之前,他们会花费多年研究当地环境和需要的装备,例如降落伞,“为了保证安全,也为了保证成功。”

显然,吴永宁不懂这些。

他所有的经验可能都只来自于那些炫酷、刺激的短视频。这些来自国外的视频,无法告诉他,真正的极限运动,背后那些缜密的方法和组织性,更无法告诉他,如何通过极限运动,体会生命的意义。

他唯一学到的,就是“像瘟疫一般的”快感。

这显然已经严重扭曲了极限运动的本意。所以,央视的评论说,不以保护自身安全为前提的“炫技”是对公众的误导。

是的,整个极限运动中,最可怕的地方,不是去争议极限运动是不是找死。而是,如果对极限运动的展现,仅仅停留在那些炫酷、刺激的画面,而不是全面呈现极限运动的一整套训练方式、运动规则和生命体验,毫无疑问就是误导。

在这种误导下,死亡将会接二连三的发生。

在吴永宁的死亡事件中,还有一种声音。澎湃的新闻标题是:《吴永宁的“死亡众筹”:所有打赏和催促他爬楼的人都可能是参与者》。

甚至有学者提出,吴永宁的死亡,让他想起了“景观社会”和“娱乐至死”两个概念,“在直播技术进步的前提下,网红经济、猎奇心态、围观消费糅合在一起,让死亡变成围观者的狂欢。”

直播极限运动就是“围观死亡”吗?吴永宁的死,真的是直播平台、猎奇粉丝的合谋吗?

美国有线电视新闻网也关注到了这个中国年轻人的死亡,和中国正在兴起的“爬楼党”风潮。

在《中国极限挑战者死亡该怨谁?》的这篇文章中写道:一名中国“爬楼党”克莱尔(音)说,吴咏宁的冒险精神并不是他死亡的罪魁祸首,而是那些花钱赞助“爬楼党”的公司。“这些公司会向制作视频的人付钱,好在视频中登广告。如果和它们签约,便会给你买机票,提供住宿,让你到另外一个城市做疯狂的事情。不过它们明确表示,不会为可能的生命危险负责。”

听上去很有道理。不过,西方的极限运动从一诞生,往往就和视频直播、商业包装结合在一起,这本身并没有问题。

但问题在于,中国极限运动者没有完全了解西方“爬楼党”在做商业宣传时的整套方式,包括安全上的准备,一切都以一种粗糙原始的方式运行。

缺乏对极限运动的深度理解,造成了社会舆论对于极限运动的恐惧、谴责,再加上规则体系的缺失,商业宣传背后的尺度失控,一切都让极限运动,在中国以“地下状态”的方式存在。

从这一点来说,吴永宁不是死于自己的不走运,而是死于“地下状态”所带来的高风险。

如果这一点不改变,那将是笼罩在整个中国极限运动者群体头上的魔咒。